Nach zehn Jahren heißt Nimirum seit diesem Januar 20blue ("twenty blue"). Viele Wegbegleiter:innen haben gratuliert. Und gefragt: Wieso? Es gibt viele gute Gründe dafür. 20blue ist neben vielen guten fachlichen Gründen unter anderem auch eine Geschichte der Emanzipation (von alten Geistern).

Es war heiß draußen, irgendwann im Sommer 2018. Weil es das gerade nicht ist, erinnere ich mich daran wohl besonders gut. Und ich hatte Schiss. Ich hatte Schiss vor mir selbst.

Auserzählt - und nun?

Was war passiert? Die Nimirum GbR würde bald Geschichte sein. Nach acht Jahren hatten Christophe und ich beschlossen, eigene Wege zu gehen. Es gab einige gute Gründe dafür und ich fand es in Anbetracht der oft beobachteten sieben Jahre von einer Metarmophose zur nächsten auch nicht sonderlich überraschend. Manche Geschichten sind irgendwann auserzählt. Womit ich nicht gerechnet hatte: Dass ich die daraus entstehende Möglichkeit: das Ding allein zu rocken, beängstigend fand. Wer schon länger selbstständig war, weiß den Zauber der Autarkie zu schätzen. Auch, wenn's mal bescheiden läuft, sind wir lonesome tigers draußen doch immer noch glücklicher als in einem sicheren Gehege. Andererseits hatte ich auch viele Federn gelassen. Und zusammen ist man weniger allein. Gehe ich das Risiko also alleine ein? Kann ich das? Will ich das? In unzähligen Gesprächen mit Freundinnen und Bekannten hatte ich die auf dem Tisch liegenden Optionen abgewogen. Sachlich gab es für beides - aussteigen und angestellt bleiben oder alleine weitermachen - Gründe. Das einzige Ergebnis war, dass ich bald zwei neue WG-Genossen hatte. Das Engelchen: "Ich habe mir so viel aufgebaut damit, das will ich mir jetzt nicht nehmen lassen." Und das Teufelchen: "Kann ich das allein?".

Nicht:" Lohnt sich das?" Oder: "Sicher, dass du den anstrengenderen Weg wählen willst, anstatt bis zur Rente ein anständiges Gehalt im mittleren Management abzugreifen?" Nein: "Kannst du das?"

Frausein heißt: klar sein dürfen

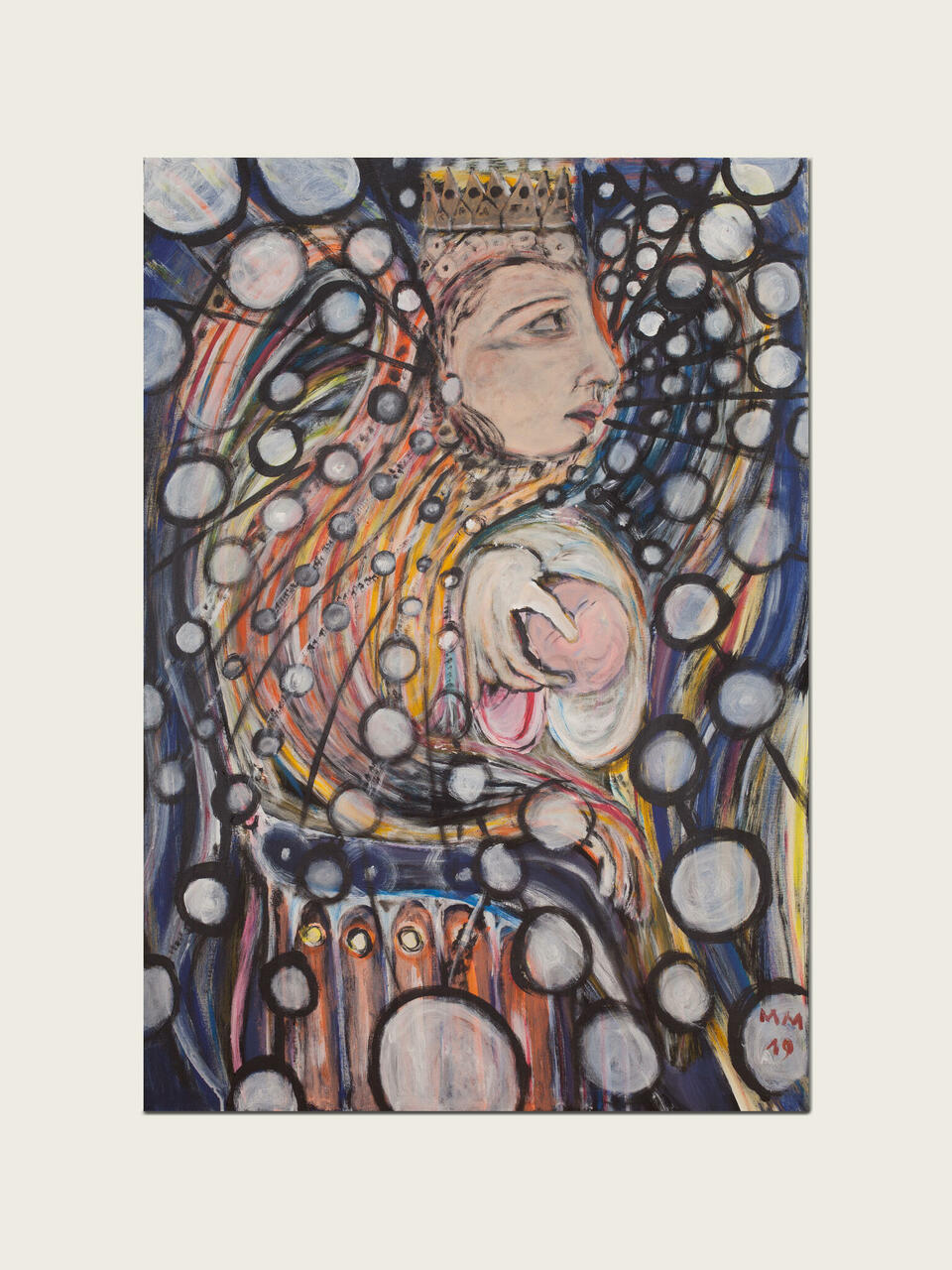

Ein schrecklicher Moment für mich. Bis zu diesem Zeitpunkt fand ich mich selbst immer emanzipiert, feministisch, selbstständig. Ich habe mich in der achten Klasse in einem Aufsatz für Gendersprache eingesetzt, wurde mehrfach von aus meiner chauvinistischen Lehrern abgemahnt, weil ich Brandreden hielt. Ich habe verwunden, dass aus einer ausgezeichneten Studentin eine Frau wurde, die sich selbstständig machen musste, weil sie einen sehr guten Abschluss, aber auch ein Kind im Lebenslauf stehen hatte. Gut, vielleicht nicht ganz, weil ich es auch 15 Jahre später immer noch erzähle. Ich habe mich von meinen literarischen Ambitionen entfernt, weil mir der emanzipatorische Akt, eine Frau mit sinnhafter Arbeit zu sein, die ihren zwei Kindern ein gutes Leben (ohne Unterhalt) bieten kann, wichtiger war als ein Buch (und meistens bin ich ok damit). Ich versuche, meinen Kindern den Wert einer gleichberechtigen Gesellschaft beizubringen. Und auch wenn es mich manchmal nervt, finde ich ihre lebhaften Diskussionen dazu super. Ich habe mit meinem Vater Michael Mutschler oft und lebhaft darüber diskutiert, was es heißt, ein Feminist zu sein. Ich denke, das hat seine Kunst beeinflusst. Ich liebe es, Chefin zu sein, weil ich gut entscheiden und führen kann. Ich liebe es auch, diesen Satz ohne Schamgefühl schreiben zu können. Ich bin wahnsinnig gerne kompetent. Und lustig. Und komme mit Herz, aber ohne Umschweife zur Sache. Frausein heißt für mich, klar sein dürfen. Mein Fernziel einer gleichberechtigen Gesellschaft ist es, dass alle Geschlechter sich als Menschen sehen, bei denen die Entscheidung, ob sie miteinander leben, lieben, arbeiten, sein möchten nicht davon abhängt, welches Geschlecht sie (nicht) haben.

Das große Selbstmisstrauen

Und dennoch fragte ich mich mit damals 39 Jahren, ob ich in der Lage wäre, den Laden allein zu führen. Angst vor dem Totalversagen. Ich! In diesem langen heißen Sommer, in dem ich mit oder ohne Kinder viel im See herumschwamm und der Hinterhof meiner damaligen Wohnung in seiner flimmernden Hitze mich seltsamerweise an Mexiko erinnerten, hatte ich einen ständigen Begleiter: das Misstrauen. Und zwar, es tat weh, das zu erkennen: Mir selbst gegenüber. Kannst du das allein?

Dass mit dem Abgang meines Geschäftskollegen Christophe ein bis dahin wichtiger Kompetenz- und Sparringpartner würden gehen müssen und ich bisweilen sentimental wurde bezüglich der Magie unserer Aufbruchsjahre, war das eine. Aber dass ich monatelang wie blockiert war, nach vorne zu denken, obwohl ich der Idee, die Zügel allein in der Hand zu halten, auch viel Gutes abgewinnen konnte, hat mich, damals 2018, doch sehr erschüttert.

Hatte ich mir selbst ein Denkmal gebaut? Ein Erste-Welt-Komfortfeministin-Denkmal?

An jenem heißen Sommertag, 33 Grad im Schatten, stürzten die Bilder meiner eigenen Emanzipationsgeschichte auf mich wie ein in Dauerschleife abgespielter wilder Traum. Einflüsse und Erfahrungen, denen ich ausgesetzt war in meiner Selbstidentität als Frau.

Feministin? Lange Zeit: eher nein

Das Frauen(-selbst)bild in meiner süddeutschen Heimat: überwiegend konservativ, wer als Frau selbstbestimmt lebte, war eine "Emanze", "Mannweib", zumindest aber "burschikos". In den Ecken der Täler gab es in den 1990er noch jene Männer mit schlechten Bärten, in deren Wahrnehmung Frauen höchstens Volksschullehrerinnen werden konnten. Schlimmer waren aber die Zynischen, die die sowieso schon gesteigerte Erregung weiblicher Teenager ausnutzen, um mit maximal provokanten Thesen darauf zu warten, dass sie dir - "schaut sie euch an" - den Zicken- oder Hysteriestempel aufdrücken konnten. Der einzige Ausweg war die Selbstverleugnung, cool tun, dickes Fell.

Die "echten Feministinnen", die ich im Studium in Freiburg kennen lernte, deren Mütter Simone de Beauvoir gelesen hatte und die Judith Butler zitieren konnten, noch bevor ich wusste, wie man sie richtig ausspricht, haben mich eher irritiert. Meine eigene Zerrissenheit, wie weit die eigene Sinnlichkeit nun eingesetzt werden dürfte und ob diese oder jene Feministin nicht einfach humorlose Personen waren, die mit Freude den Spielzeugturm derjenigen kaputt machten, die sich mit der Welt vertrugen, prägte diese Jahre.

Dann: die patenten Frauen in Leipzig, die keine Ahnung hatten, wovon ich sprach, wenn ich das Leben als künftige Mutter ganz schön kompliziert fand. Meine ganz persönliche Verwirrtheit, wie man in einer Teil-Gesellschaft flirtet, in der Mann-Tarzan, Frau-Jane nie eine Rolle gespielt haben. Und meinen Zorn auf meine kindliche Prägung, dass ich mich selbst nolens volens als Objekt in Beziehungen betrachtete und auf Freundschaft angelegte Annäherung als, nun ja, Freundschaft betrachtete.

Dann:

Paris. Das alte Mann-Frau-Spiel in seiner höchsten Form.

Und:

Berlin. Rauschende Nächte.

Zwei Großstädte später war ich 24 und nie schöner, stärker und selbstbewusster. Eine Metropolenfrau, die den Mief der Heimat überwunden hatte.

Die vollkommene Frau. Nicht.

Nach diesen beiden Jahren war ich in meinen Augen die vollkommene Frau. Ein einziger wandelnder Bääm! Selbstsicher, sinnlich und spontan.

Und ich war schwanger.

Heute weiß ich: Meine Paris-Berlin-Identität, die ich damals für so ausgereift und emanzipiert hielt, war bequem. Die erste Emanzipation der sexuell und gedanklich befreiten Frau hatte ich geschafft, die schwäbische Provinzlerprägung hinter mir gelassen - Bravo! Aber hatte ich damit Verantwortung für mein Leben übernommen? Einen Plan?

Wie sich mit der Schwangerschaft meines geliebten Sohnes zeigte: nein! Weil ich mich nicht ernsthaft mit feministischen Familienbildern auseinandergesetzt hatte, griff ich auf das bürgerliche Ideal zurück: Vater, Mutter, Kind. Das vaterfreundliche Modell - vielleicht auch, weil mein eigener die positive Leitfigur in meiner Kindheit war. Die Illusion: Wir leben in Harmonie bis an unser Lebensende.

Die latente Unzufriedenheit der Frau gegenüber den nicht ausgelebten Potenzialen wird von einem aufmerksamen Ehemann und schönen Reisen, gelungenen Kindern sowie vielen befreundeten Familien kompensiert, mit denen wir tolle Feste feiern und darüber diskutieren, ob Paul Auster oder Siri Hustvedt nun intellektueller sei. Ja, ich wollte es besser machen als meine Mutter und Großmutter, aber bei Licht betrachtet, war das kein Problem von 2005, sondern eines von 1985.

Ich hinkte meiner Zeit hinterher! Jenseits dieser Absetzungsbewegung hatte ich null Plan, was Familie im feministischen Zeitalter bedeutet. Denn dort waren wir: In einem Zeitalter, in dem der Feminismus alle Rollenbilder, ob männlich, weiblich oder divers, angreift und uns dazu auffordert, selbstbewusste Entscheidungen zu fällen, wie wir anderen nicht mit unserer Zerrissenheit auf die Nerven gehen können. Ich war - überhaupt nicht vorbereitet. Es ist eine interessante Beobachtung, dass die Familie, deren Teil ich heute bin, sehr viel mehr Autarkie für alle Mitglieder beinhaltet und wesentlich diskursiver angelegt ist. Allerdings leben wir seit über zehn Jahren getrennt und im Wechselmodell. Diese Implosion war wohl nicht zu vermeiden, aber sie hat unseren Kindern vielleicht (hoffentlich?) das freiere Set an Identitäten beschert, als wir es in der traditionellen Familie vermochte hätten, wo die Gender-Falle an jeder Ecke lauert. Zumindest hoffe ich sehr, dass die Beziehungen, die meine Kinder eingehen, freier aushandeln können, welche Aufgaben welche Person übernehmen kann, ohne tradierte Aufgabenverteilungen im Hinterkopf zu haben.

Von Schiss zu Biss

Ja, ich lenke ab. Ich merke das selbst, danke. Denn es ist gar nicht so einfach, diesen Schisser-Moment offen zu legen. Was ich an jenem 33 Grad heißen mexikanischen Tag noch nicht wusste, war, dass ich das Problem nicht mit mir selbst lösen konnte. Ich durchlebte danach noch Monate, die zwischen Trotz und Verzweiflung, Mut und Fingernägelkauen, mich zu einer Frau, die nichts entscheiden kann, verwandelte. Es war ein höchst unwillkommenes Gefühl. Unentschiedenheit ist ein klebriges Gefühl. Mit Zeitdruck allemal, denn der Tag der Entscheidung rückte näher: Ich MUSSTE bald bekannt geben, ob ich die GbR aufkaufen und alleine weiterführen wollte oder dem Projekt Adieu sagen. Mittlerweile war Herbst. Und weil ich nicht, überhaupt nicht gerne zugebe, dass ich keinen Plan habe, hatte ich nur wenige Vertraute eingeweiht. Mir war mittlerweile, die Blätter waren bunt und fielen, klar geworden, dass ICH das Problem war und sonst nichts. Zähneknirschend rief ich einen alten Freund an, der ein risikoreiches Leben gelebt hatte, ohne es je zu bereuen. Der immer die Gegenwart liebte.Was ihn ziemlich einzigartig machte, aber auch zu einem Gesprächspartner, der Komfortzonen hasste. Ohne ihn, das lässt sich ohne jegliche Übertreibung sagen, gäbe es 20blue nicht. Denn er zerlegte alle Bedenken in Bits und Cents, in Aufgaben und Glaubenssätze. Und half mir, zu erkennen, was mein eigentliches Motiv ist: Wandel.

Wenn wir Menschen uns nicht wandeln, from tip to toe, wird das nichts mehr mit uns und dem Planeten. Das Verhältnis zwischen uns Menschen, zwischen Mensch und Natur, zwischen Vergangenheit und Fortschritt - alles muss auf den Prüfstand. Dasselbe hatte ich im Grunde schon acht Jahre zuvor gedacht, allerdings fehlten mir damals die Begrifflichkeiten. Und der Zusammenhang zwischen meiner Wandelbereitschaft und dem Erfolg des eigenen Ladens habe ich erst dank dieses Mentors verstanden. Danke pEpA!

#Bääm und Sprung!

Deshalb fing ich, mittlerweile war es ein trübgrauer November, bei mir selbst an. Ich nahm an einem Wochenende mit ihm all meinen Mut und sprang über den Haufen Euromünzen, der zwischen mir und meiner Zukunft lag. Es waren 1-Euro-Münzen, die der vom Bankkauffmann zum Künstler gereifte Soul Mate mir an diesem Wochenende präsentierte. Kein Mount Everest, sondern ein Haufen Tauschwährung, die ich - natürlich - schon vielfach erwirtschaftet hatte und auch wieder erwirtschaften würde. Ich. Ganz allein. Als ich auf der anderen Seite landete, viele Zettel und einige Rotweinflaschen später, als die Mentoren und Unterstützerinnen mir im Ziel zuwinkten und zuriefen: Wir wussten, du schaffst es!, war ich fast 40 Jahre alt. Und ganz im Sinne jenes alten schwäbischen Sprichworts: endlich gscheit.

Was danach folgte ist Geschichte:

Ich sprang noch einige Mal allein oder mit Hilfe über kleinere Hügel. Und mein jahrtausendealter Seelenfreund und ich wussten ein Jahr später auch, wie das neue Baby heißen würde. 20blue erblickte am 28. Dezember 2019 dedas Licht der Welt, ich steckte mitten in einem Umzug, was meinem Changeberater natürlich vollkommen egal war. Stattdessen schlenderten wir von einem Restaurant zur nächsten Kneipe, ich zahlte Whiskeys und vietnamesische Frühlingsrollen (Corona war ein fernes Grollen, eine Art aufregende News, die zu meinem damaligen Zustand passte).

In den ersten Logoentwürfen steckte natürlich viel Blau, das wir - passend zum ganzen Konstrukt - schließlich mit einem pfingstrosenfarbenen Pinselstrich hinwegwischten. Der Woosh, eine Irritation in Rosa, ist auch mein persönliches Statement: blue? So what!

Damit wir uns nicht falsch verstehen: 20blue ist weitaus mehr als ich. Aber damit 20blue geboren werden konnte, musste ich springen.

20blue - eine #Community4creatingchange - auch mein Change

Co-kreative Workshops in Co-Working-Spaces mit einer stetig wachsenden Mannschaft kreativ-kritischer Gefährt:innen bescherten mir verschiedene Glücksgefühle: immer wieder jener Moment, in dem ich spürte: das isses. So bauten wir Stück für Stück das neue Haus, in dem im Lauf des Jahres wieder Leute einzogen. Ein gutes Gefühl, das mir das Coronajahr - glücklicherweise - versüßte.

Und der Launch von www.twenty.blue, den ich am Ende herbeisehnte wie ein kleines Kind Weihnachten, war tatsächlich ein einzigartiger Moment. Wie ich mich fühlte und was ich nach außen erzählte, waren endlich eine Einheit. Nun konnte ich zeigen, dass ich so mutig war, wie ich immer gedacht habe. Die Mutter in mir, der so viel daran lag, dass ihre Kinder eines Tages verstünden, dass Ziele nicht mit Reden erreicht werden, atmete erleichtert auf. Über 300 Reaktionen zählte ich am Abend unseres Launches - ein tolles Ergebnis. Ich habe 3 Tage geschlafen wie ein Baby.

Lektion: nehmt euch ernst!

Was begleitet mich seither? Keine Zweifel bei Preisverhandlungen, denn ich weiß, was mir eine Kundenbeziehung wert ist. Zuversicht der eigenen Dienstleistung gegenüber, weil sie einen klaren, von mir zu 100% getragenen Zweck erfüllt. Erfolg, weil ich all das ausstrahle. Mein Salon-Feminismus ist echtem Feminismus gewichen. Unsere Ära der Frauen kann zu mehr Frieden beitragen. Aber nur, wenn wir lernen, uns selbst ernst zu nehmen. So ernst, wie Männer das - aus welchen Gründen auch immer - immer tun. Sie finden sich toll. Wir sind's auch, ok?

Es ist noch ein Weg: Denn diejenigen, die mich dazu gebracht hatten, nicht aufzugeben, waren fast alle männlich. Mein Mentor: ein charmanter Chauvi. Und was? Er sah meine Stärke, die ich selbst lange nicht sehen konnte. Risikobereitschaft, davon können und müssen wir Frauen uns eine Scheibe abschneiden.

Geld ist ein Tauschmittel. Zeit ist ein Tauschmittel. Mit Klarheit in der Birne strebt man auf den bestmöglichen Tausch beider Elemente hin. That's it.

Los geht's Frauen, sucht euren #Bääm! Und sucht euch einen mutigen Menschen für den Düsenantrieb.

Nachtrag 01.03.2021: Danke für eure phantastischen Reaktionen. Viele, egal ob Mann, ob Frau, aber meist im mittleren Alter, fühlen sich bewegt, getriggert oder berührt von dieser offenen Geschichte, die freilich nicht die Firmengeschichte ist (20blue ist weit mehr), sondern ein Tribut an meinen Mentor und an meinen Mut im Herbst 2018!

Auserzählt - und nun?

Was war passiert? Die Nimirum GbR würde bald Geschichte sein. Nach acht Jahren hatten Christophe und ich beschlossen, eigene Wege zu gehen. Es gab einige gute Gründe dafür und ich fand es in Anbetracht der oft beobachteten sieben Jahre von einer Metarmophose zur nächsten auch nicht sonderlich überraschend. Manche Geschichten sind irgendwann auserzählt. Womit ich nicht gerechnet hatte: Dass ich die daraus entstehende Möglichkeit: das Ding allein zu rocken, beängstigend fand. Wer schon länger selbstständig war, weiß den Zauber der Autarkie zu schätzen. Auch, wenn's mal bescheiden läuft, sind wir lonesome tigers draußen doch immer noch glücklicher als in einem sicheren Gehege. Andererseits hatte ich auch viele Federn gelassen. Und zusammen ist man weniger allein. Gehe ich das Risiko also alleine ein? Kann ich das? Will ich das? In unzähligen Gesprächen mit Freundinnen und Bekannten hatte ich die auf dem Tisch liegenden Optionen abgewogen. Sachlich gab es für beides - aussteigen und angestellt bleiben oder alleine weitermachen - Gründe. Das einzige Ergebnis war, dass ich bald zwei neue WG-Genossen hatte. Das Engelchen: "Ich habe mir so viel aufgebaut damit, das will ich mir jetzt nicht nehmen lassen." Und das Teufelchen: "Kann ich das allein?".

Nicht:" Lohnt sich das?" Oder: "Sicher, dass du den anstrengenderen Weg wählen willst, anstatt bis zur Rente ein anständiges Gehalt im mittleren Management abzugreifen?" Nein: "Kannst du das?"

Frausein heißt: klar sein dürfen

Ein schrecklicher Moment für mich. Bis zu diesem Zeitpunkt fand ich mich selbst immer emanzipiert, feministisch, selbstständig. Ich habe mich in der achten Klasse in einem Aufsatz für Gendersprache eingesetzt, wurde mehrfach von aus meiner chauvinistischen Lehrern abgemahnt, weil ich Brandreden hielt. Ich habe verwunden, dass aus einer ausgezeichneten Studentin eine Frau wurde, die sich selbstständig machen musste, weil sie einen sehr guten Abschluss, aber auch ein Kind im Lebenslauf stehen hatte. Gut, vielleicht nicht ganz, weil ich es auch 15 Jahre später immer noch erzähle. Ich habe mich von meinen literarischen Ambitionen entfernt, weil mir der emanzipatorische Akt, eine Frau mit sinnhafter Arbeit zu sein, die ihren zwei Kindern ein gutes Leben (ohne Unterhalt) bieten kann, wichtiger war als ein Buch (und meistens bin ich ok damit). Ich versuche, meinen Kindern den Wert einer gleichberechtigen Gesellschaft beizubringen. Und auch wenn es mich manchmal nervt, finde ich ihre lebhaften Diskussionen dazu super. Ich habe mit meinem Vater Michael Mutschler oft und lebhaft darüber diskutiert, was es heißt, ein Feminist zu sein. Ich denke, das hat seine Kunst beeinflusst. Ich liebe es, Chefin zu sein, weil ich gut entscheiden und führen kann. Ich liebe es auch, diesen Satz ohne Schamgefühl schreiben zu können. Ich bin wahnsinnig gerne kompetent. Und lustig. Und komme mit Herz, aber ohne Umschweife zur Sache. Frausein heißt für mich, klar sein dürfen. Mein Fernziel einer gleichberechtigen Gesellschaft ist es, dass alle Geschlechter sich als Menschen sehen, bei denen die Entscheidung, ob sie miteinander leben, lieben, arbeiten, sein möchten nicht davon abhängt, welches Geschlecht sie (nicht) haben.

Das große Selbstmisstrauen

Und dennoch fragte ich mich mit damals 39 Jahren, ob ich in der Lage wäre, den Laden allein zu führen. Angst vor dem Totalversagen. Ich! In diesem langen heißen Sommer, in dem ich mit oder ohne Kinder viel im See herumschwamm und der Hinterhof meiner damaligen Wohnung in seiner flimmernden Hitze mich seltsamerweise an Mexiko erinnerten, hatte ich einen ständigen Begleiter: das Misstrauen. Und zwar, es tat weh, das zu erkennen: Mir selbst gegenüber. Kannst du das allein?

Dass mit dem Abgang meines Geschäftskollegen Christophe ein bis dahin wichtiger Kompetenz- und Sparringpartner würden gehen müssen und ich bisweilen sentimental wurde bezüglich der Magie unserer Aufbruchsjahre, war das eine. Aber dass ich monatelang wie blockiert war, nach vorne zu denken, obwohl ich der Idee, die Zügel allein in der Hand zu halten, auch viel Gutes abgewinnen konnte, hat mich, damals 2018, doch sehr erschüttert.

Hatte ich mir selbst ein Denkmal gebaut? Ein Erste-Welt-Komfortfeministin-Denkmal?

An jenem heißen Sommertag, 33 Grad im Schatten, stürzten die Bilder meiner eigenen Emanzipationsgeschichte auf mich wie ein in Dauerschleife abgespielter wilder Traum. Einflüsse und Erfahrungen, denen ich ausgesetzt war in meiner Selbstidentität als Frau.

Feministin? Lange Zeit: eher nein

Das Frauen(-selbst)bild in meiner süddeutschen Heimat: überwiegend konservativ, wer als Frau selbstbestimmt lebte, war eine "Emanze", "Mannweib", zumindest aber "burschikos". In den Ecken der Täler gab es in den 1990er noch jene Männer mit schlechten Bärten, in deren Wahrnehmung Frauen höchstens Volksschullehrerinnen werden konnten. Schlimmer waren aber die Zynischen, die die sowieso schon gesteigerte Erregung weiblicher Teenager ausnutzen, um mit maximal provokanten Thesen darauf zu warten, dass sie dir - "schaut sie euch an" - den Zicken- oder Hysteriestempel aufdrücken konnten. Der einzige Ausweg war die Selbstverleugnung, cool tun, dickes Fell.

Die "echten Feministinnen", die ich im Studium in Freiburg kennen lernte, deren Mütter Simone de Beauvoir gelesen hatte und die Judith Butler zitieren konnten, noch bevor ich wusste, wie man sie richtig ausspricht, haben mich eher irritiert. Meine eigene Zerrissenheit, wie weit die eigene Sinnlichkeit nun eingesetzt werden dürfte und ob diese oder jene Feministin nicht einfach humorlose Personen waren, die mit Freude den Spielzeugturm derjenigen kaputt machten, die sich mit der Welt vertrugen, prägte diese Jahre.

Dann: die patenten Frauen in Leipzig, die keine Ahnung hatten, wovon ich sprach, wenn ich das Leben als künftige Mutter ganz schön kompliziert fand. Meine ganz persönliche Verwirrtheit, wie man in einer Teil-Gesellschaft flirtet, in der Mann-Tarzan, Frau-Jane nie eine Rolle gespielt haben. Und meinen Zorn auf meine kindliche Prägung, dass ich mich selbst nolens volens als Objekt in Beziehungen betrachtete und auf Freundschaft angelegte Annäherung als, nun ja, Freundschaft betrachtete.

Dann:

Paris. Das alte Mann-Frau-Spiel in seiner höchsten Form.

Und:

Berlin. Rauschende Nächte.

Zwei Großstädte später war ich 24 und nie schöner, stärker und selbstbewusster. Eine Metropolenfrau, die den Mief der Heimat überwunden hatte.

Die vollkommene Frau. Nicht.

Nach diesen beiden Jahren war ich in meinen Augen die vollkommene Frau. Ein einziger wandelnder Bääm! Selbstsicher, sinnlich und spontan.

Und ich war schwanger.

Heute weiß ich: Meine Paris-Berlin-Identität, die ich damals für so ausgereift und emanzipiert hielt, war bequem. Die erste Emanzipation der sexuell und gedanklich befreiten Frau hatte ich geschafft, die schwäbische Provinzlerprägung hinter mir gelassen - Bravo! Aber hatte ich damit Verantwortung für mein Leben übernommen? Einen Plan?

Wie sich mit der Schwangerschaft meines geliebten Sohnes zeigte: nein! Weil ich mich nicht ernsthaft mit feministischen Familienbildern auseinandergesetzt hatte, griff ich auf das bürgerliche Ideal zurück: Vater, Mutter, Kind. Das vaterfreundliche Modell - vielleicht auch, weil mein eigener die positive Leitfigur in meiner Kindheit war. Die Illusion: Wir leben in Harmonie bis an unser Lebensende.

Die latente Unzufriedenheit der Frau gegenüber den nicht ausgelebten Potenzialen wird von einem aufmerksamen Ehemann und schönen Reisen, gelungenen Kindern sowie vielen befreundeten Familien kompensiert, mit denen wir tolle Feste feiern und darüber diskutieren, ob Paul Auster oder Siri Hustvedt nun intellektueller sei. Ja, ich wollte es besser machen als meine Mutter und Großmutter, aber bei Licht betrachtet, war das kein Problem von 2005, sondern eines von 1985.

Ich hinkte meiner Zeit hinterher! Jenseits dieser Absetzungsbewegung hatte ich null Plan, was Familie im feministischen Zeitalter bedeutet. Denn dort waren wir: In einem Zeitalter, in dem der Feminismus alle Rollenbilder, ob männlich, weiblich oder divers, angreift und uns dazu auffordert, selbstbewusste Entscheidungen zu fällen, wie wir anderen nicht mit unserer Zerrissenheit auf die Nerven gehen können. Ich war - überhaupt nicht vorbereitet. Es ist eine interessante Beobachtung, dass die Familie, deren Teil ich heute bin, sehr viel mehr Autarkie für alle Mitglieder beinhaltet und wesentlich diskursiver angelegt ist. Allerdings leben wir seit über zehn Jahren getrennt und im Wechselmodell. Diese Implosion war wohl nicht zu vermeiden, aber sie hat unseren Kindern vielleicht (hoffentlich?) das freiere Set an Identitäten beschert, als wir es in der traditionellen Familie vermochte hätten, wo die Gender-Falle an jeder Ecke lauert. Zumindest hoffe ich sehr, dass die Beziehungen, die meine Kinder eingehen, freier aushandeln können, welche Aufgaben welche Person übernehmen kann, ohne tradierte Aufgabenverteilungen im Hinterkopf zu haben.

Von Schiss zu Biss

Ja, ich lenke ab. Ich merke das selbst, danke. Denn es ist gar nicht so einfach, diesen Schisser-Moment offen zu legen. Was ich an jenem 33 Grad heißen mexikanischen Tag noch nicht wusste, war, dass ich das Problem nicht mit mir selbst lösen konnte. Ich durchlebte danach noch Monate, die zwischen Trotz und Verzweiflung, Mut und Fingernägelkauen, mich zu einer Frau, die nichts entscheiden kann, verwandelte. Es war ein höchst unwillkommenes Gefühl. Unentschiedenheit ist ein klebriges Gefühl. Mit Zeitdruck allemal, denn der Tag der Entscheidung rückte näher: Ich MUSSTE bald bekannt geben, ob ich die GbR aufkaufen und alleine weiterführen wollte oder dem Projekt Adieu sagen. Mittlerweile war Herbst. Und weil ich nicht, überhaupt nicht gerne zugebe, dass ich keinen Plan habe, hatte ich nur wenige Vertraute eingeweiht. Mir war mittlerweile, die Blätter waren bunt und fielen, klar geworden, dass ICH das Problem war und sonst nichts. Zähneknirschend rief ich einen alten Freund an, der ein risikoreiches Leben gelebt hatte, ohne es je zu bereuen. Der immer die Gegenwart liebte.Was ihn ziemlich einzigartig machte, aber auch zu einem Gesprächspartner, der Komfortzonen hasste. Ohne ihn, das lässt sich ohne jegliche Übertreibung sagen, gäbe es 20blue nicht. Denn er zerlegte alle Bedenken in Bits und Cents, in Aufgaben und Glaubenssätze. Und half mir, zu erkennen, was mein eigentliches Motiv ist: Wandel.

Wenn wir Menschen uns nicht wandeln, from tip to toe, wird das nichts mehr mit uns und dem Planeten. Das Verhältnis zwischen uns Menschen, zwischen Mensch und Natur, zwischen Vergangenheit und Fortschritt - alles muss auf den Prüfstand. Dasselbe hatte ich im Grunde schon acht Jahre zuvor gedacht, allerdings fehlten mir damals die Begrifflichkeiten. Und der Zusammenhang zwischen meiner Wandelbereitschaft und dem Erfolg des eigenen Ladens habe ich erst dank dieses Mentors verstanden. Danke pEpA!

#Bääm und Sprung!

Deshalb fing ich, mittlerweile war es ein trübgrauer November, bei mir selbst an. Ich nahm an einem Wochenende mit ihm all meinen Mut und sprang über den Haufen Euromünzen, der zwischen mir und meiner Zukunft lag. Es waren 1-Euro-Münzen, die der vom Bankkauffmann zum Künstler gereifte Soul Mate mir an diesem Wochenende präsentierte. Kein Mount Everest, sondern ein Haufen Tauschwährung, die ich - natürlich - schon vielfach erwirtschaftet hatte und auch wieder erwirtschaften würde. Ich. Ganz allein. Als ich auf der anderen Seite landete, viele Zettel und einige Rotweinflaschen später, als die Mentoren und Unterstützerinnen mir im Ziel zuwinkten und zuriefen: Wir wussten, du schaffst es!, war ich fast 40 Jahre alt. Und ganz im Sinne jenes alten schwäbischen Sprichworts: endlich gscheit.

Was danach folgte ist Geschichte:

Ich sprang noch einige Mal allein oder mit Hilfe über kleinere Hügel. Und mein jahrtausendealter Seelenfreund und ich wussten ein Jahr später auch, wie das neue Baby heißen würde. 20blue erblickte am 28. Dezember 2019 dedas Licht der Welt, ich steckte mitten in einem Umzug, was meinem Changeberater natürlich vollkommen egal war. Stattdessen schlenderten wir von einem Restaurant zur nächsten Kneipe, ich zahlte Whiskeys und vietnamesische Frühlingsrollen (Corona war ein fernes Grollen, eine Art aufregende News, die zu meinem damaligen Zustand passte).

In den ersten Logoentwürfen steckte natürlich viel Blau, das wir - passend zum ganzen Konstrukt - schließlich mit einem pfingstrosenfarbenen Pinselstrich hinwegwischten. Der Woosh, eine Irritation in Rosa, ist auch mein persönliches Statement: blue? So what!

Damit wir uns nicht falsch verstehen: 20blue ist weitaus mehr als ich. Aber damit 20blue geboren werden konnte, musste ich springen.

20blue - eine #Community4creatingchange - auch mein Change

Co-kreative Workshops in Co-Working-Spaces mit einer stetig wachsenden Mannschaft kreativ-kritischer Gefährt:innen bescherten mir verschiedene Glücksgefühle: immer wieder jener Moment, in dem ich spürte: das isses. So bauten wir Stück für Stück das neue Haus, in dem im Lauf des Jahres wieder Leute einzogen. Ein gutes Gefühl, das mir das Coronajahr - glücklicherweise - versüßte.

Und der Launch von www.twenty.blue, den ich am Ende herbeisehnte wie ein kleines Kind Weihnachten, war tatsächlich ein einzigartiger Moment. Wie ich mich fühlte und was ich nach außen erzählte, waren endlich eine Einheit. Nun konnte ich zeigen, dass ich so mutig war, wie ich immer gedacht habe. Die Mutter in mir, der so viel daran lag, dass ihre Kinder eines Tages verstünden, dass Ziele nicht mit Reden erreicht werden, atmete erleichtert auf. Über 300 Reaktionen zählte ich am Abend unseres Launches - ein tolles Ergebnis. Ich habe 3 Tage geschlafen wie ein Baby.

Lektion: nehmt euch ernst!

Was begleitet mich seither? Keine Zweifel bei Preisverhandlungen, denn ich weiß, was mir eine Kundenbeziehung wert ist. Zuversicht der eigenen Dienstleistung gegenüber, weil sie einen klaren, von mir zu 100% getragenen Zweck erfüllt. Erfolg, weil ich all das ausstrahle. Mein Salon-Feminismus ist echtem Feminismus gewichen. Unsere Ära der Frauen kann zu mehr Frieden beitragen. Aber nur, wenn wir lernen, uns selbst ernst zu nehmen. So ernst, wie Männer das - aus welchen Gründen auch immer - immer tun. Sie finden sich toll. Wir sind's auch, ok?

Es ist noch ein Weg: Denn diejenigen, die mich dazu gebracht hatten, nicht aufzugeben, waren fast alle männlich. Mein Mentor: ein charmanter Chauvi. Und was? Er sah meine Stärke, die ich selbst lange nicht sehen konnte. Risikobereitschaft, davon können und müssen wir Frauen uns eine Scheibe abschneiden.

Geld ist ein Tauschmittel. Zeit ist ein Tauschmittel. Mit Klarheit in der Birne strebt man auf den bestmöglichen Tausch beider Elemente hin. That's it.

Los geht's Frauen, sucht euren #Bääm! Und sucht euch einen mutigen Menschen für den Düsenantrieb.

Nachtrag 01.03.2021: Danke für eure phantastischen Reaktionen. Viele, egal ob Mann, ob Frau, aber meist im mittleren Alter, fühlen sich bewegt, getriggert oder berührt von dieser offenen Geschichte, die freilich nicht die Firmengeschichte ist (20blue ist weit mehr), sondern ein Tribut an meinen Mentor und an meinen Mut im Herbst 2018!

Kommentare